食べると暮らしの学校 第2回

「人生90年の生き方をデザインしよう」ワークショップレポート

- 2016/8/3

- ワークショップレポート

「たべるとくらしの学校」は、黒松内町の食と健康な暮らしをテーマに、予防や健康づくり、起業などについて学び、実践していくことを目指した町民講座です。毎回ゲストや映像講義による<インプット>と、受講者みんなで考え、クリエイティブなアイデアを生み出す<アウトプット>と繰り返しながら、みんなが健康で生涯活躍できるライフスタイルを実現させるための企画・実践を目指します。

レポートでは各回の様子や、話し合われた内容や手法、特に印象に残った言葉などを織り交ぜながらお伝えします。

90年の人生を考えていく第2回。

第2回目のワークショップは、8月3日(水)に開催され、32名の参加者が集まりました。町長からの開会挨拶でスタートし、最初に前回のふりかえりとこのサイトが紹介されました。このサイトでいつでも各回のふりかえりができます。みなさん、ぜひ「たべくら」をお気に入りにしてくださいね。ちなみに、この日のおやつは、東京国立市で新しくお店をオープンしたBORTONさんの焼き菓子と、流行りつつあるイギリス発祥のハーブ飲料・コーディアルシロップでした。

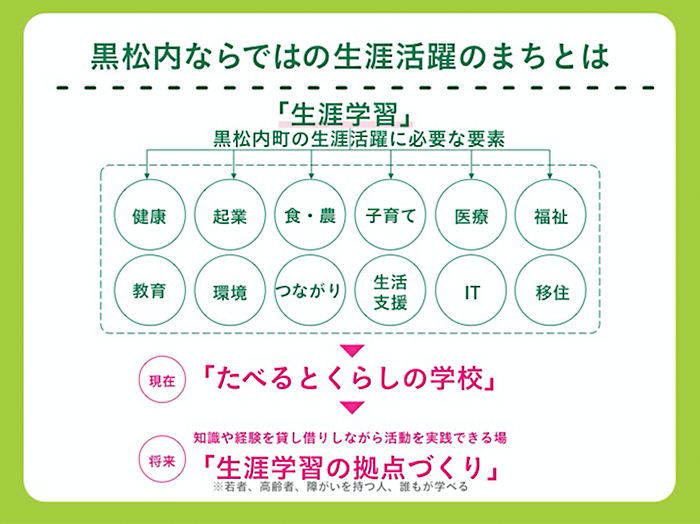

生涯活躍できるまちとは

今回のテーマは「人生90年の行き方をデザインしよう」。話し合いを進める前に、まずはこの事業の根幹である「生涯活躍のまち=日本版CCRC」について、山本さんからレクチャーがありました。CCRCとは、アメリカで生まれた言葉で、継続的なケアがついた高齢者のためのコミュニティという意味を持った言葉です。アメリカでは、介護医療のシステムから、継続的なケアがあり、かつ健康づくりや介護予防にも熱心に取り組めるまちに移住したほうがいいという考えがあります。 日本版CCRCは、高齢者が元気なうちから地方やまちなかに移住し、多世代と交流しながら、仕事や地域活動に参加することで、医療・介護が必要になっても地域で暮らし続けられることを指します。どちらかというと、海外ではAARC(アクティブな高齢者のコミュニティ)の考えに近いものです。国が提案している生涯活躍のイメージでは、移住してきた高齢者が様々な活動で地域社会とつながることで、健康を維持し、いざとなったら、介護、医療のケアが受けられるものとしています。

では、黒松内町ならではの生涯活躍のまちとは、一体どんなまちでしょうか?高齢者の移住者も、魅力的なまちでないと、まず移住したいと思いません。まずは黒松内に住む人々が、生涯楽しみを持ち活躍していけることが大切なのではないでしょうか。子どもも、大人も、高齢者も、障がいを持った人も、みんなが学び合える場をつるくこと。知識や経験を地域のなかで貸し借りし、活動をすることで、生涯活躍のまちを実現できると考えています。

ワーク①「PLANのつながりをイメージしてみよう」

昨年度の総合戦略の策定のなかで、生涯活躍するために必要な要素をまとめストーリーにしたも4つのPLANが書かれた図をもとに、各PLANがどうして連動しているのか問い(なぜ健康志向の暮らしがあるまちには、食関係のしごとや起業が増えるのか、など)をたて、その理由を考えるワークを行いました。

ワークを通して、どうしてこの4つのPLANが連動し、持続的につながっていくのか、少しイメージできたのではないでしょうか。人によって答えやすいものと、難しいものが違うのが印象的でした。

このワークに一つの正解はありません。みなさんが、黒松内の「誰もが生涯活躍できるまち」ビジョンを共有し、今後具体的に自分たちが何を実現していくかを考えていきたいと思っています。

それぞれシートに答えを記入していく。

その後テーブル内で考えを共有。視点や考え方の違いを知るのも重要。

事例紹介「90年時代の老いを楽しむ」 西上ありさ(studio-L)

生涯活躍のまちについて少し考えた後、studio-Lの西上さんから、事例紹介「90年時代の老いを楽しむ」をテーマに、2つの地域の事例紹介がありました。

レクチャーといっても、ゲームやクイズなどを取り入れ、終始笑いのある時間となりました。まず事例紹介に入る前に、「高齢者」というイメージで連想する言葉を制限時間内にできるだけ書き出すミニゲームを行いました。結果を見ると、ネガティブなイメージが多いことがわかり、ポジティブなイメージを持っている人が少ないことがわかります。私たちのなかの「老い」ることは、できることや楽しみが減ったりするイメージです。果たして、そうなんでしょうか?もしそうならば、人生の先輩たち(高齢者)は、どのように暮らしをしているのでしょうか?ここで、2つの取り組みが参考になります。

秋田市2240歳スタイル

この取り組みでは全国的にも高齢化が急激に進んでいる秋田市で、人生の先輩方(高齢者)の暮らしにスポットをあて、調査し、その結果を展覧会として発信するまでにプロセスと、展示会での様子が紹介されました。

取り組みの詳細はこちらでより深く知ることができます。

2240歳スタイル

秋田市の取り組みからのキーワード

- ・秋田で長く楽しく暮らすためには3人の歳の差の友達をつくること

- ・血縁に関係なく、楽しみをベースにつながりをつくっていく

- ・身近な楽しみを持つ

広島県しまのわ のろしリレーと吉田屋プロジェクト

この取り組みでは広島県と愛媛県で開催された観光振興イベントの市民企画プログラムで1人の活動から3県45団体が参加することになった「のろしリレー」が、参加者と地域にもたらした効果と、しまのわをきっかけに動き出した、空き家活用プロジェクト「吉田屋」が生み出す地元住民と来訪者のつながりが生まれる場づくりについて紹介されました。

取り組みの詳細はこちらでより深く知ることができます。

広島の取り組みからのキーワード

- ・楽しみ(やりたいこと)を、実現していくことが、生きがいにつながる

- ・できる人を見つけるより、自分ではじめるのが早い

- ・来訪者のニーズと、地域の課題をつなげる

- ・多世代が参加したくなるデザインやしかけ(レトロ建築、映画上映など)

2つ事例で共通しているのは「自分たちで暮らしを楽しくすること」そのためには血縁だけでなく「楽しみ」でつながる「多世代の友達を増やすこと」でした。様々な人生の先輩方をみて、自分は今後どんな生き方をしていくか、次のワークで考えていきます。

ワーク②「100年の人生シートをつくろう」

事例をふまえ、自分が今後どのような暮らしをしていきたいのか、どこで、誰と最期を迎えたいのか。長寿の国である日本は、人生90年時代を迎えました。今の平均寿命からみても、人生を100年で考える時代です。今回のワークではまず0歳から100歳までの自分の人生を記したシートを作成、訪れる将来にあったらいいことや、感じている不安などを書き出し、テーブルごとに共有しました。最後に3名の参加者に自分のシートについて紹介していただきました。

それぞれの人生シートはここではお見せできませんが、共通していたことは

- ・女性は子どもを生んでも働き続けたい人が多い

- ・40〜50代には第2の人生・転職・起業などターニングポイント

- ・家族や友人との時間を楽しみたい

- ・アウトドアや旅を楽しむ時間をとりたい

また、人生の最期の迎え方として多かった意見ランキングは…

- 1位 ピンピンコロリ!

- 2位 家で最期を迎えたい

- 3位 家族に看取られたい

- 4位 施設や病院などのケアを受け、迷惑をかけない

でした!また、数名の方が死についてあまりイメージがつかない、書いていないのも見受けられました。

意見交換の中で出てきた理想の人生を実現するためにあると良いもの、不安なことは下記の通りです。

理想の人生を実現するためにあると良いもの

- 健康、元気に活動できる体

- 家族や友人、遊び仲間

- 年金、社会保障

- 元気でも通える行きつけの場所

- のめりこめる趣味

- 畑やアウトドアができる場所

- 在宅医療

これからの人生での不安

- 健康の維持

- 暮らしのための蓄え

- 孤立・地域とのつながりの希薄

- 住まい

- 話し相手、一緒に遊ぶ人

- まちの人口、構成

- 施設の空きがあるか

どちらの意見でも近い要素が上がっているのがわかります

今回のワークで、自分がこれからどんな人生を歩んでいきたいか、誰と、どんなことをして過ごしていきたいか、どのような最期を迎えたいか、少しイメージできたのではないでしょうか?次回以降、それぞれの「こうありたい人生」と、 黒松内町の目指す「生涯活躍できるまち」を織り交ぜながら、実現にむけてどのようなことが必要か、どんな地域であるべきか考えていきたいと思います。

次回は…

次回は9月3日(土)14:30から!

みなさまの参加(and是非興味がありそうな方も一緒に!)、お待ちしています!

- 第3回 9/3(土) 14:30~17:00「地域に暮らし続けるために大切なことを話し合う」

- 第4回 10/8(土) 14:30~17:00「地域に必要なものと実践できることを考える」

- 第5回 10/29(土) 14:30~17:00「オープンキャンパスに向けて」

今日のおやつ

- BORTONの焼き菓子

- コーディアルシロップ